コラム

~「赤信号みんなで渡れば・・」がもたらす危険~

目次

「赤信号みんなで渡れば怖くない」という言葉は、1980年代の漫才ブームの時に北野武さんがツービートのお笑いギャグとして広めたものですが、今ではことわざとして国語辞典にまで載っているようです。

もちろん赤信号では横断してはいけませんが、みんな渡っていると大丈夫と思ってつい渡ってしまうという集団心理が働くことがあります。

しかし、「みんながやっている」=「やっていい」ということにはなりません。

同じようなことが、車側の行動でもよくみられ、その例が「ご当地走り」といわれるその地域特有の運転です。

代表的なご当地走りとして挙げられているものに、次のようなものがあります。いずれもその地域独特の車の運転としてよく見られるもののようです。

まずは「〇〇走り」と言われるもの。

・名古屋走り

・大阪走り

・松本走り

次に「〇〇ルール」と言われるもの。

・岡山ルール

・山梨ルール

・へこらいルール

最後に地域独特の呼び名がついているもの。

・茨城ダッシュ

・伊予の早曲がり

・阿波の黄走り

・播磨道交法

・なまら車間泥棒

・よかろうもん運転

いずれもその地域独特の車の運転としてよく見られるもののようで、これらのほかにもあるかもしれません。

今回はこれらのご当地走りについて考えてみます。

「名古屋走り」というのは名古屋の人の運転マナーに関して、こういう人が多いということを揶揄したもののようです。

特徴は、

・黄信号では交差点に迷わず進入、赤になった瞬間も進入

・ウインカーを出さずに車線変更

・右折レーンから直進

・右折車が対向の直進車や左折車より先に曲がる

・前にいる右折車より先に後続車が右折する

どれも危険な運転です。

このような車に比較的多く遭いやすいということで、名古屋の運転者の特徴として言われるようになったようです。

ほとんどの運転者はこういうことはないのでしょうが、前の人がこういう走りをしていたら、つい集団心理でいいかなと思ってしまうものです。

危険な他車の行動に流されることなく交通ルールを守って運転しないといけませんね。

「大阪走り」というのは大阪の運転マナーを揶揄したことばで、信号に関して「青は進め、黄色は急いで進め、赤は気を付けて進め」という運転を指しています。

大阪らしく、お笑い的な言い方で表現している気もしますが、全くそういう運転がないのにこう言われることはないともいえるため、信号交差点では気をつけないといけません。

大阪に関わらず、信号が黄色や赤に変わりそうになると急にスピードを上げて交差点を通過しようとする車を見たことがあると思います。青信号になった直後は、すぐに車は発進せず、人は渡らず、注意が必要です。

これは前述の「名古屋走り」や徳島の「阿波の黄走り」・「へこらいルール」にも同じことが言えるもので、全国に同じような走りをご当地走りとしている地域があるようです。

ご当地走りと最初に言われたのが「松本走り」ではないかと言われています。長野県松本市の運転者によくある運転のことを指しているのですが、2019年には松本市長自ら「松本走りはやめましょう」と発言したことでもわかるように松本市では周知の事実として存在しているようです。

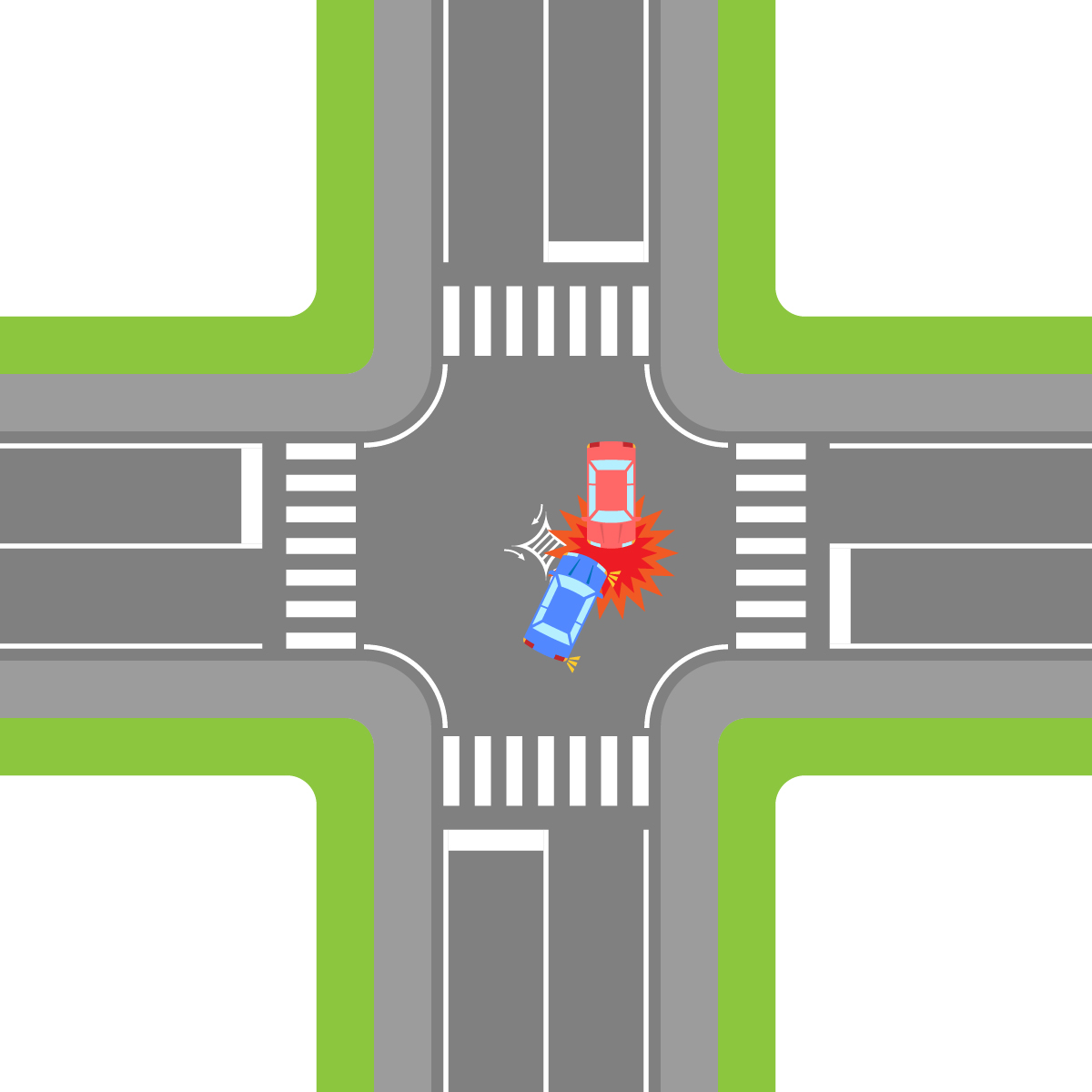

特徴は主に、「交差点で対向車が迫っているのに強引に右折する」というものです。

交差点で右折する車が、信号が赤から青に変わるか変わらないかのうちに急発進し、対向の直進車より先に右折してしまう行動。もし歩行者が青信号で横断を始めていたら非常に危険です。

これと同じものが、「茨城ダッシュ」と「伊予の早曲がり」です。

「茨城ダッシュ」は茨城県警察の公式Xでも注意喚起されているようで、「伊予の早曲がり」もテレビで取り上げられたことがあるほど有名な事例です。

なぜこんな危険な運転をするようになったのかは、道路事情が大きな原因と考えられます。都会の交差点では右折レーンが整備されていることが多いですが、地方へ行くとあまり右折レーンが整備されておらず、直進車が通過するのを待っていると、延々右折できずに待たなければならず、さらには直進車が黄色でも止まらず来てしまうと1度の青信号では右折できない可能性もあります。後続車に気をきかせて急いで曲がってしまおうと考える行動が、急な右折につながっているとも考えられます。

山梨県には「山梨ルール」というご当地走りがあるようです。

「茨城ダッシュ」と同じく右折に関するもので、

・右折優先かのように直進車の合間を曲がっていく

というもののようです。

この「山梨ルール」と同じように、わずかな直進車の隙をついて右折するご当地走りに北海道の「なまら車間泥棒」とよばれるものもあります。

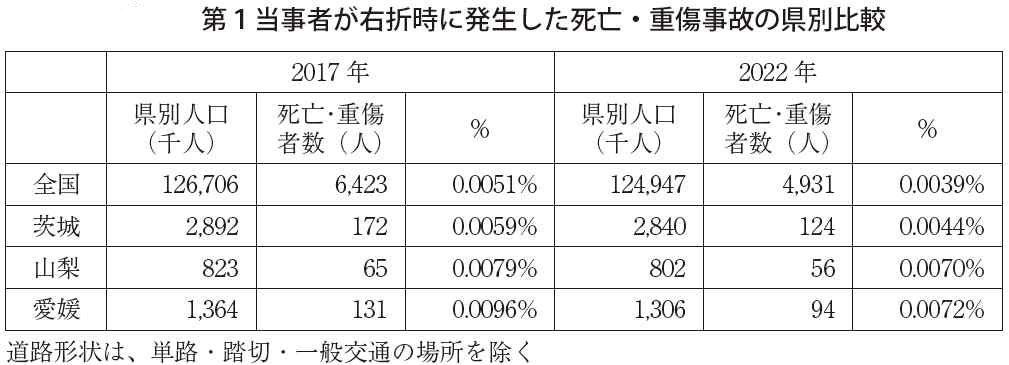

「茨城ダッシュ」や「伊予の早曲がり」、「山梨ルール」のような県単位でのご当地走りに関して交通事故との関連を示したものが下記の表です。

これによると右折時に起こる交通事故が茨城、愛媛(伊予)、山梨ともに全国平均よりかなり高いことがわかります。

「岡山ルール」の代表的な運転の特徴は、ウインカーを出さずに車線変更や右左折を行なうというものです。同じような運転は「名古屋走り」や「松本走り」でも言われているようですが、岡山では「岡山ノーウインカー」という言い方もされていて、これは右折車がウインカーを出すと直進車が右折させないようにスピードを上げて通り過ぎるので、わざとスピードを上げられないようにウインカーを出さないで右折するというものです。かなり危険ですね。

そのため岡山には岡山独特の標識として「合図」というものがあり、道路に大きく書かれている個所があります。それだけ岡山県警もウインカーで合図をするように注意喚起しています。

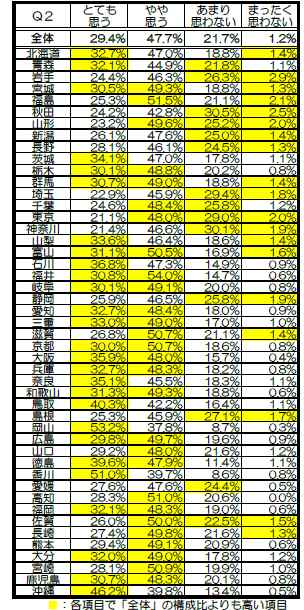

2016年にJAFが行った「交通マナーに関するアンケート調査」の結果では、ウインカーを出さずに車線変更や右左折する車が多いという項目に関して、「とても思う」と「やや思う」を足した値では岡山県は91.0%となって、全国平均の77.1%を大きく上回って全国1位でした。

岡山県の次に数値が高かったのが香川県の90.7%で、徳島県の87.5%、沖縄県の86.0%と続いていて、都市部より地方の方が多いという結果になりました。

「播磨道交法」は、地元の神戸新聞がネーミングしたようです。その内容は「播磨道交法」という法令のような条文として神戸新聞紙面に掲載されました。主なものは、

・先に交差点に入った車が優先。右折時でも先に入った場合は対向車の通過を待つ必要はない

というものです。そのような交通違反が、さも正規のルールのように通用しているということで、「播磨道交法」と名付けられたようです。

佐賀県では自治体が佐賀県の運転者のマナーの特徴を

「車間詰めてもよかろうもん」

「信号守らんでもよかろうもん」

「スマホ使ってもよかろうもん」

「合図出さんでもよかろうもん」

と4つの類型に分け、2018年に「よかろうもん運転」と定めました。この危険な運転行動の根絶に向けて交通安全運動を展開しているようです。

ご当地走りはその地域の運転者にとってはあたりまえなのかもしれません。しかし、交通パートナーはその地域の人だけとは限りません。その地域以外の運転者にとっては、交通ルールを無視した運転者が至るところに現れるという危険な状況になってしまうのです。

ご当地走りをしていないとクラクションを鳴らされるといったことも起こるのかもしれません。しかし、ご当地走りの多くは交通違反で、ご当地走りをしない車に対してクラクションを鳴らすことも道交法違反です。各都道府県の警察も対策や指導・啓蒙を行っているようですが、すぐにこれらがなくなるということは難しいでしょう。

今回ご紹介した「ご当地走り」のような地域特性を知ることで、慣れない街を走行する際も危険に対してアンテナを張ることが出来ます。

どんな地域を走行する時でも、安心運転を実践できるドライバーを目指しましょう。

監修

SAFE推進部 安心運転訓練センター

受講企業数400社以上、受講者数は13万人を超える(2025年3月末時点)。

交通心理士/心理士補、指定自動車教習所検定員/指導員、自動車整備士/検査員、交通機動隊白バイ隊員など、豊富な知識と経験を持つ講師陣が、多角的な視点、専門的知見により、安全・安心運転ドライバーへと導く。

PAGE

TOP