コラム

~交通事故死の現実に迫る!~

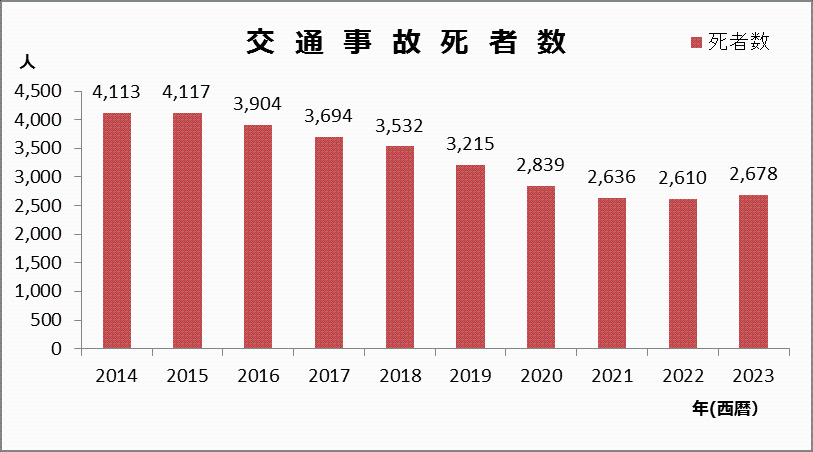

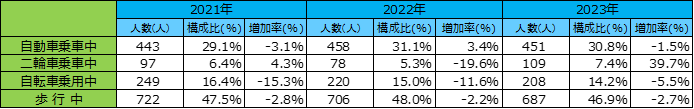

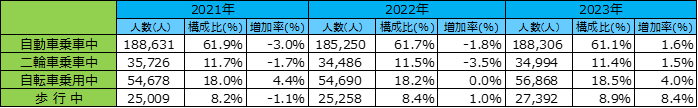

高齢者の交通事故というと、高齢ドライバーの事故がニュースで取り上げられることが多いですが、2023年の交通事故死者数では、高齢者の交通事故死者数のうち、46.9%が歩行中の事故となっています。ここ3年の数値をみても、47.5%、48.0%、46.9%とほぼ一定の構成比を示しており、高齢者の交通事故死者数の約半数は歩行者であるといえる状況です。他の状態別死者数と比較してみても、自動車乗車中の30.8%の1.5倍以上になり、ニュースになっていなくても高齢歩行者の交通事故死者がいかに多いかがわかります。

65歳以上交通事故状態別死者数

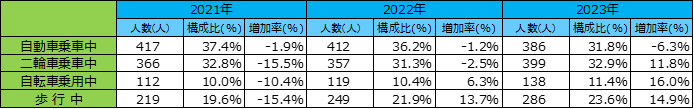

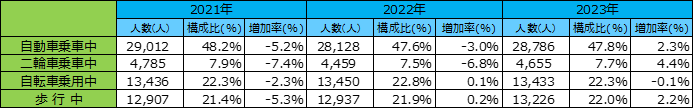

それでは、高齢者の歩行者の交通事故自体が多いのかどうか、交通事故死者数だけでなく、交通事故負傷者数を含めた交通事故死傷者数のデータと比べてみると、65歳以上の高齢歩行者の交通事故死傷者数の全体の構成比は、ここ3年間で21.4%、21.9%、22.0%と推移しており、高齢歩行者の交通事故死者数の構成比の半分以下の数値となっています。これに対して、64歳以下の高齢者以外の歩行者の交通事故死傷者の構成比率は、ここ3年が8.2%、8.4%、8.9%であり、高齢歩行者の構成比の約40%程度の数値となっています。この2つの結果を整理すると、高齢歩行者の交通事故死者数の構成比率は、高齢者以外の約2倍、交通事故死傷者数は約2.5倍となっていることがわかります。明らかに高齢歩行者の交通事故比率は高齢者以外より高いという結果になります。

65歳以上交通事故状態別死傷者数

64歳以下交通事故状態別死傷者数

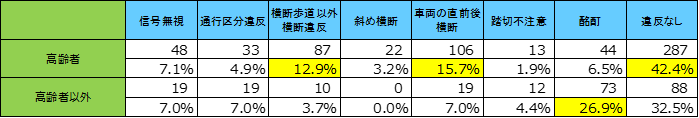

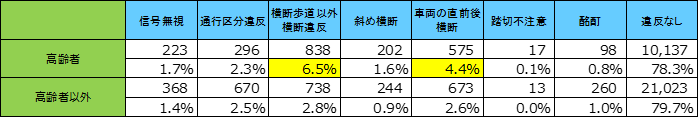

それでは、高齢者の歩行者の交通事故はなぜ多いのでしょう?歩行中の法令違反別交通事故死者数の交通事故死者数全体に対する構成比をみてみると、高齢者は高齢者以外と比べて「横断歩道以外の横断違反」、「車両の直前後横断」の構成比が高いことがわかります。信号無視の構成比は高齢者も高齢者以外もほぼ同じであることに比べて、明らかに高い数値を示している法令違反に関しては高齢歩行者の交通事故死者数が多いことと無関係ではないと考えられます。

歩行中の法令違反別交通事故死者数

高齢者の横断中の交通事故はなぜ起こるのか。交通事故総合分析センターによるITARDA INFORMATION No.146では、歩行者と車両の事故は、「夜間」「乗用車が直進中」「歩行者が横断歩道のない場所を横断中」の3つの要素が重なる場合が非常に危険だと定義しています。

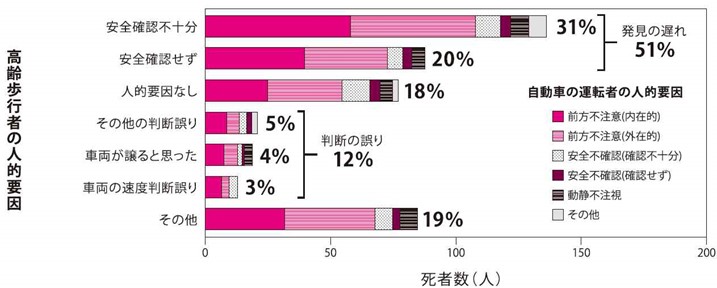

同じレポートでは、歩行者の人的要因として、①安全確認不十分、②相手の速度感覚を誤った、③判断誤りその他、④健康状態不良の4つが挙げられています。また車両(ドライバー)の人的要因としては、①内在的前方不注意(漫然運転等)、②外在的前方不注意(脇見等)が挙げられています。

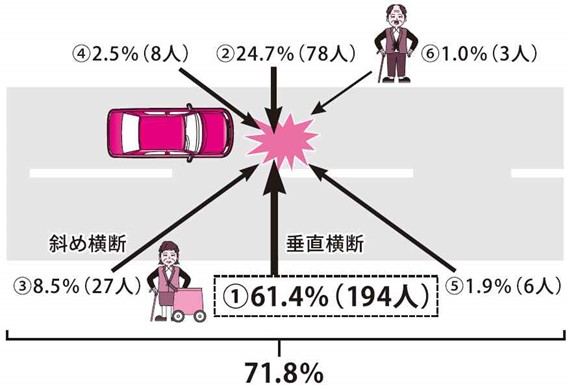

これは高齢歩行者に限った要素ではなく、全ての歩行者に当てはまるものです。それではこの3つの要素が高齢歩行者にどう関係して交通事故の多さにつながっているのでしょう。ITARDA INFORMATION No.118によると、高齢歩行者が道路横断中に、道路後半で左から走行してくる自動車と衝突する事故が全体の71.8%です。さらにこの際の発生原因に関して、(高齢)歩行者が道路の横断開始前や横断中に周囲の安全を確認しなかったか十分でなかったために、走行してくる自動車の「発見の遅れ」が全体の51%を占めています。

単路横断中の通行方向別高齢歩行者死者数 (出典:ITARDA INFORMATION No.118)

高齢歩行者側と自動車運転者側の人的要因別歩行者死者数 (出典:ITARDA INFORMATION No.118)

ITARDA INFORMATION No.118では、高齢者歩行者は「加齢に伴う身体機能の衰えと共に、周辺の交通状況変化を読み取る認知機能や車の速度や車との距離を見積る判断能力も低下する」ことが高齢歩行者の交通事故につながる原因になると結論付けています。

高齢歩行者の交通事故が多いのは、高齢者の特性に寄ることが多いことが原因の一因ではありますが、運転者にも一因があることがほとんどです。前方不注意や漫然運転、思い込み運転や脇見など、普段走り慣れた道でも、その都度交通状況は違います。

高齢歩行者には車が道を譲ってくれると考えている場合も多く、無謀な横断はしてこないだろうと決めつけるのは危険です。

高齢歩行者の特性を知ることで、高齢歩行者を巻き込む交通事故の危険性を理解することができます。特に高齢歩行者を巻き込む事故は死亡事故につながりかねません。

事故に合わないためにも、安全運転を行なうことはもちろん、普段から相手の行動パターンを認識して交通事故の可能性を理解したうえで、先回りの安心をもたらす運転を行なうことが大切です。歩行者を巻き込む交通事故をなくすために、安全運転から一歩進んだ相手の特性と危険性を先回りして理解した運転を行なう「安心運転」が求められているのです。

監修

SAFE推進部 安心運転訓練センター

受講企業数400社以上、受講者数は13万人を超える(2025年3月末時点)。

交通心理士/心理士補、指定自動車教習所検定員/指導員、自動車整備士/検査員、交通機動隊白バイ隊員など、豊富な知識と経験を持つ講師陣が、多角的な視点、専門的知見により、安全・安心運転ドライバーへと導く。

この記事を読んだ人はよくこちらの記事も読まれています。

PAGE

TOP