コラム

~悲しい事故を起こさないために~

目次

2025年1月22日朝、奈良県で自宅から道路へ車を発進させる際に、母親が2歳の次女を轢いてしまうという交通事故がありました。

母親は保育園へ子供を送り届けるため、長女と次女に対して「車に先に乗っておいて」と伝え、次女がもう車に乗っているものと思い込んで車を発進させたそうです。

悲しい交通事故です。誰もそんな交通事故は起こしたくない。起こした後でどんなに後悔してももう取り戻せないのです。なぜあのとき、なぜ発進してしまったのか、なぜ確認しなかったのか、なぜそこにいたことに気付かなかったのか、なぜこの日に限って…。

いくら考えて後悔しても、もう二度と交通事故を起こす前の日常には戻れません。交通事故を起こしてしまった母親の気持ちを考えると、こんないたたまれないことはありません。

2024年7月16日夕方、福島県の住宅内の駐車場で、車を後退させて娘を降ろした後、車を前進させる際に車の前に来ていた娘に気が付かず、轢いてしまった交通事故がありました。

また、2024年5月21日午前、母親が車の走行中にパワーウインドウを操作して閉め、その後交差点で停止した際に後ろ座席にいる娘に声をかけたが返事がないため確認すると、娘が後部座席の窓に首を挟まれていることに気がついたという事故がありました。

同じような交通事故は繰り返し起こっています。どの交通事故も加害者にとって、一生悔んでも悔やみきれず、いくら忘れようとしても忘れられない悲しい交通事故です。

このような交通事故はどうしたら防ぐことができるのでしょうか?

交通事故を起こした後なら、防ぐことができるならどんな手間をかけても実行すると思うものですが、交通事故を起こしていない段階では、つい油断したり、大丈夫と思い込み、手間のかかることは省略してしまいがちになるものです。

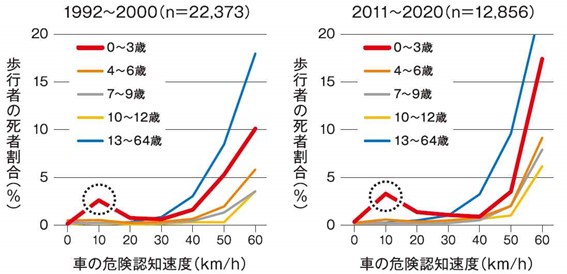

子供、特に幼児(ここでは3歳以下とします)が轢かれる交通事故にはそれ以外との違いがあります。そのうちのひとつとして、他の世代と違って時速10kmほどの低速の車に轢かれた場合の死亡割合が高いのです。

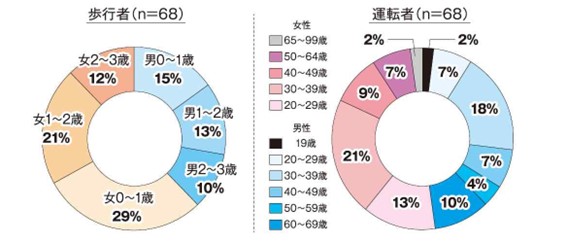

歩行者の死者割合(歩行者対四輪車事故、第1第2当事者合計)

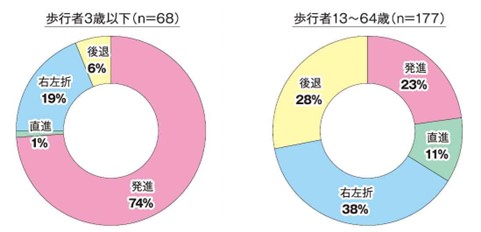

幼児が轢かれる交通事故の特徴として、車の発進時の交通事故が圧倒的ということも挙げられます。

交通事故時の相手車の行動累計

出典:交通事故総合分析センター ITARDA INFORMATION No.141

なぜ車の発進時の交通事故が多いのか。それは運転者がそこに幼児がいることを認識していないからです。

幼児にすれば、運転者が車を発進すると思わなかったということも考えられます。

なぜ運転者が発進前に幼児の存在に気が付けなかったのか?最も大きい理由として、車の死角に幼児が入ってしまっていたことが考えられます。

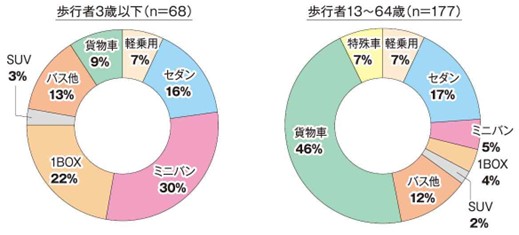

車の死角は、普通車(セダンタイプ)の場合で、前方約4m、運転席側の横約1m、運転席の反対側横約4m、後方約10mと言われています。この死角部分は車種によっても変わり、ミニバンや1BOXのような車高の比較的高い車ではさらに広がります。

幼児が轢かれる交通事故で特徴的なこととして、歩行者も運転者も女性が多いということです。

歩行者に関しては2歳以下の女児が特に多く、全体の40%も占める結果になっています。運転者に関しては女性が52%と男性より若干多い数値ですが、運転免許者の比率が、2022年現在で男性54.3%、女性45.7%ということを考慮すると、交通事故比率は男性:女性=44:56となり、女性が男性より約1.3倍多いことになります。

交通事故当事者の歩行者と運転者の性別・年齢(歩行者3歳以下)

出典:交通事故総合分析センター ITARDA INFORMATION No.141

このことは、車の死角の問題と大きく関係しています。一般的に女性の方が男性よりも身長が低い場合が多いため、運転席に座った場合に視界が低くなることが多く、死角が広くなるからです。

歩行者の女児が男児より圧倒的に多い理由は明らかにされていません。女児の方が一緒に車で出かけることが多い、車の近くでじっとしていることが多いなどが理由の一端ではないかと考えられますが、はっきりとしたことはわかりません。

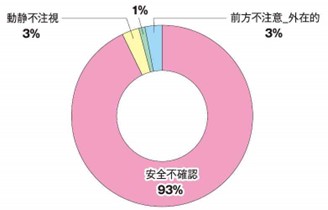

幼児が轢かれる交通事故の運転者側の事故要因は、圧倒的に安全不確認という結果です。この「安全不確認」という結果こそが、後悔の原因になります。

安全をどうして確認しなかったのだろう。いつもは確認しているのにあのときだけなぜ忘れたのだろう。など、考えることは後悔だけです。

子供が轢かれる交通事故を起こさないためにはどうしたらいいか。まずは、安全確認をしっかり行なうということです。

子供が轢かれる交通事故は、子供が車の死角に入っていることを運転者が気付かずに車を発進させてしまうことで起こる事故のため、発進する前に確認することで防ぐことができるものです。

よく、車の発進前に周囲確認を習慣づけしましょうと言われますが、急いでいたり、絶対安全と思いこんでいたりすると、簡単な動作で確認したつもりになって、大切な確認事項を見落としがちになります。

こうしたつい見落としがちになる習慣では、確実な交通事故防止にはなりません。

見落としを減らすために、安全確認を声に出して行なうことを習慣にするという方法もあります。声に出すことが習慣になると、確認を忘れたり、確認事項を見落としたり、確認したつもりになったりということがなくなります。交通事故を起こして後悔しないために、声に出す安全運転の確認作業を習慣化するようにしましょう。

安全運転のために自分自身の運転行動を声に出して確認することを「コメンタリー運転」と呼びます。

このコメンタリー運転(コメンタリー・ドライビング法)は、イギリスの警察学校の上級訓練のために開発された運転方法です。

運転をするということは、運転中の対象物の「認知」に始まり、その後の行動の「予測」、それに対する「判断」、そのための運転に関する「操作」という手順で行っているものです。

この「認知」→「予測」→「判断」→「操作」を声に出して確認するのがコメンタリー運転です。

例えば、前方に交差点があって赤信号ならば、交差点をまず認知し、さらに信号があって赤であることを認知し、赤ということで止まるという判断をしたうえで車を停止させるという操作を行なうわけです。

その場合に交差点に歩行者がいれば、歩行者を認知し、渡るかどうかを予測して、止まっていれば大丈夫という判断をして、停止します。

この一連の行為を声に出して行なうことで、見落としをなくすことが安全運転につながるコメンタリー運転なのです。

声に出すときは、まず「注意対象」、その後「意思決定」の順に行います。「信号赤、停止」「歩行者、よし」というような短い言葉で確実に行います。

車を発進させるときに、常に、「娘、よし」「前方、よし」「後方、よし」「窓、よし」ということを声に出して確認することが習慣になっていたらと思うと、一日でも早くこのコメンタリー運転を実践することが大切ですね。

運転者一人ひとりが、コメンタリー運転を習慣にして、安心運転を行なうことで交通事故がなくなることを願ってやみません。

監修

SAFE推進部 安心運転訓練センター

受講企業数400社以上、受講者数は13万人を超える(2025年3月末時点)。

交通心理士/心理士補、指定自動車教習所検定員/指導員、自動車整備士/検査員、交通機動隊白バイ隊員など、豊富な知識と経験を持つ講師陣が、多角的な視点、専門的知見により、安全・安心運転ドライバーへと導く。

この記事を読んだ人はよくこちらの記事も読まれています。

PAGE

TOP