コラム

目次

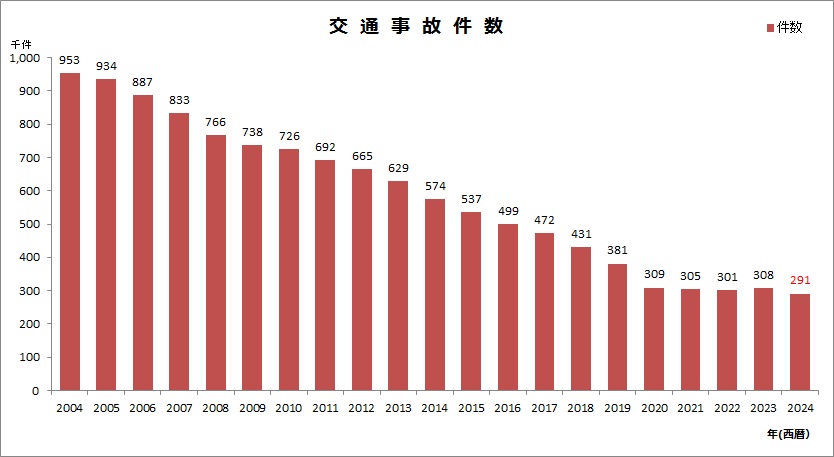

全国交通事故発生状況(2025年2月27日警察庁交通局発表)によると、2024年の交通事故件数は290,895件となり、再び減少に転じました。対前年比17,035件減で、‐3.3%という結果でした。昨年コロナが5類指定に移行して徐々に経済活動が元に戻るに従って増加した交通事故件数が、コロナ前の経済活動に戻ったことで交通事故件数の減少に関しても以前の減少率に戻ってきたものと考えられます。

交通事故件数が再び減少に転じたことに関して、2023年に年増加していた重傷事故件数も減少に転じました。

しかし、交通事故件数の減少率が5.5%、軽傷事故件数の減少率が6.0%なのに対し、死亡事故の減少率は0.8%、重傷事故件数の減少率は1.4%の減少にとどまりました、

また都道府県別でみると、重傷事故件数が最も多かったのは大阪府の2,828件で4.4%の減少、次いで東京都1,879件(+11.8%)、埼玉県1,788件(+6.4%)、千葉県1,400件(-6.4%)、神奈川県1,189件(-6.5%)と続き、東京都と埼玉県は増加という結果で、2023年と同じく重傷事故件数は首都圏の都道府県が多い結果になりました。

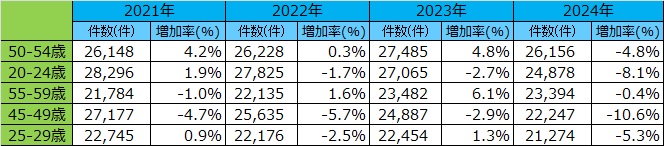

原付以上運転者が第1当事者(最も過失の大きい当事者)の場合の年齢層別の交通事故件数(2024年)は下表のとおりで、50~54歳が最も多いという結果になりました。次いで20~24歳、55~59歳、45~49歳、25~29歳と続きます。

比較的若年層の交通事故件数が多いのが特徴ですが、若年層の交通事故件数は比較的減少傾向にあるのに対し、50~59歳の交通事故件数はほとんど変わらないか逆に増加していることが特徴です。

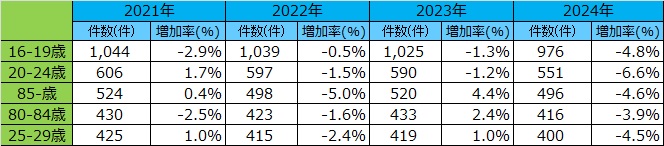

但し、年齢別免許保有者10万人あたりの交通事故件数にすると、16~19歳、20~24歳の若年層が圧倒的に多く、次いで85歳以上、80~84歳の高齢者が来て、その次が25~29歳という結果になります。

運転がまだ未熟なこととスピードに対する憧れの傾向がある若年層と、運転経験が長いにもかかわらず、身体能力や判断時間などが問題となってくる高齢者の交通事故が多くなってくることが特徴です。

交通事故件数を法令違反別でみてみると、最も多いのが安全不確認で81,238件、前年からの-6,527件(-7.4%)でした。次いで脇見運転が33,441件で前年から-3,320件(-9.0%)、動静不注視25,813件(前年比-2,136件、-7.6%)、漫然運転23,257件(前年比-621件、-2.6%)と続いています。

交通事故件数を事故類型別でみると、下表のとおりで昨年増加した車両相互の事故、人対車両の事故、車両単独の事故ともに減少しました。

車輛相互の交通事故件数の内訳は、多い順に追突(85,293件)、出合い頭(72,580件)、右折時(25,330件)、左折時(13,574件)正面衝突(6,671件)、でした。

また、人対車両の交通事故件数の内訳は、多い順に横断歩道横断中(13,681件)、横断歩道や歩道橋付近以外のその他個所横断中(7,793件)、背面通行中(4,264件)、対面通行中(3,141件)、横断歩道付近横断中と路上停止中(共に933件)という結果でした。道路横断中全体で集計すると22,471件となり、人対車両交通事故件数の58.2%を占めていることになります。

車両単独事故は交通事故件数は他より少ないですが、転倒が群を抜いて多く(5,977件)、防護柵等衝突(1,082件)、駐車車両事故(615件)の順でした。

追突と出合い頭の事故が他よりかなり多いことと、交差点や交差点付近の車両や人を巻き込む事故が多いことが特徴で、このことを知ったうえで該当する行為や場所のことを踏まえて運転を行なうことが交通事故にあわないために重要です。

交通事故が最も多く発生した道路の個所は、下表のとおり一般道路単路で、次いで信号機のない交差点、信号機のある交差点、交差点付近と続きます。交差点等で起こった交通事故件数は169,284件で、全体の58.2%も占めているという結果でした。

交差点付近を含め、交差点の事故が全体では圧倒的多数を占めることをしっかり理解して、交差点および交差点付近では特に歩行者や対向車などに注意して運転することが大切です。

交通事故を起こさないためには、運転者自身が交通違反を起こさないことはもちろん、さらに他の車や自転車、歩行者など周囲に常に注意を払って運転をすることが必要です。

さらに交通事故原因や過去の交通事故の特徴など交通事故が起こる原因を認識して、自分は交通事故を起こさない、交通事故に巻き込まれないという運転することが大切です。

交差点や交差点付近は特に交通事故が起こりやすい場所のため、他の車両や自転車、歩行者に注意を払い、交差点以外でも脇見をしたり、漫然と運転することなく、常に注意を怠らずに、事故を起こさない、事故に巻き込まれないように自覚して運転することが重要になります。

交通事故が起こる原因をよく理解して、法令違反をせず交通ルールを守ることに加えて、相手車両や自転車、歩行者に加えて同乗者にも安心感を与える「安心運転」を全ての運転者が身に付けることで交通事故は確実に減るのです。

本文中のデータの出典:警察庁統計 交通事故の発生状況について 令和6年(2024)

監修

SAFE推進部 安心運転訓練センター

受講企業数400社以上、受講者数は13万人を超える(2025年3月末時点)。

交通心理士/心理士補、指定自動車教習所検定員/指導員、自動車整備士/検査員、交通機動隊白バイ隊員など、豊富な知識と経験を持つ講師陣が、多角的な視点、専門的知見により、安全・安心運転ドライバーへと導く。

この記事を読んだ人はよくこちらの記事も読まれています。

PAGE

TOP